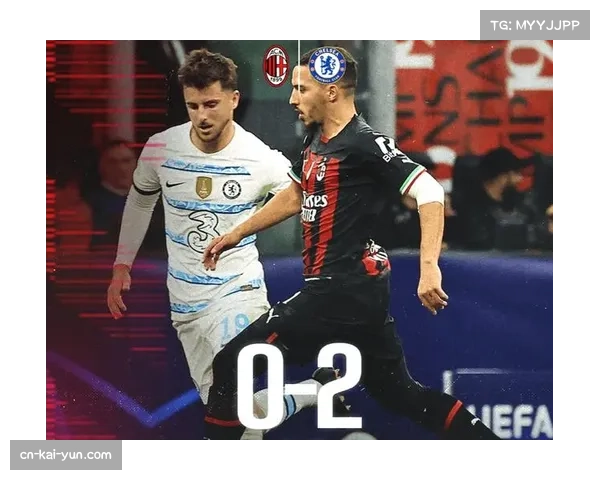

在那场活塞与骑士的对决中,首节便呈现出类似季后赛级别的对抗强度:哨声不断,双方共出现十九次犯规、二十九次罚球。这一节不仅在数据上显得极端,更在情绪、战术、心理层面都留下深刻印象。整篇文章将从四个维度展开分析:一是比赛强度与节奏的映射;二是裁判尺度与球员身体对抗;三是战术布置与策略应对;四是心理博弈与情绪波动。我们将透析为何这场比赛首节就如此激烈,是意料之外还是情理之中,其背后折射出两队心态、风格与潜在实力的对照。最后,在总结部分,我将从这四个维度回归整体,把这场首节的“爆发”放入整场甚至赛季语境下进行归纳思考。

1、强度与节奏对抗

在篮球比赛中,较常见的常规节奏是球队有序推进、节奏控制、以攻代守或阵地防守。但若首节就出现十九次犯规、二十九次罚球,那么“常规节奏”已被打破,这更像是一场季后赛级别的对抗。双方显然不愿给对方喘息机会,频繁利用身体对抗打乱节奏。

这种强烈对抗带来的直接后果是比赛节奏变得断断续续。每当哨声响起,比赛被迫暂停,进攻与防守双方都要重整阵型,化解下一波冲击。球员往往在这样的环境下难以保持节奏感,投篮节奏、跑动衔接、攻防转换都被割裂。

与此同时,这种高频犯规与罚球也让节奏偏向偏慢甚至碎片化。罚球阶段本身就是静止的停顿期,罚球次数一多,比赛的“流畅性”被削弱。首节就有二十九次罚球,这意味着很多进攻并未真正形成,而是被打断在频繁的身体对抗与裁判哨响中。

2、裁判尺度与身体对抗

在高强度赛中,裁判尺度对比赛走势具有关键影响。若裁判对身体接触宽容,那么球员可能越打越野;若尺度较严,就更容易出现犯规频发。此次首节出现十九次犯规,很可能说明裁判在这一节采取了较为严格的吹罚标准。

kaiyun更重要的是,球员在知道裁判会严吹的前提下,也会在身体对抗中有所收敛或试探。这使得双方在身体接触时要更加谨慎,动作稍有不慎就可能被吹。对抗的激烈程度其实在受控与突破之间摇摆。

另一方面,身体对抗本身是对球员意志与技术的一种检验。撞击、卡位、掩护、切入等动作都可能涉及身体接触。若球员意识到裁判吹哨严格,他们就必须通过技术与位置来减少犯规风险,这在短短一节就被反复考验。

此外,裁判的判罚节奏(即是否连续吹罚、是否延伸吹罚)也会影响球员心理。如果裁判在短时间内连吹几次,球员会更谨慎;若吹罚间隔较长,则可能被破坏的节奏被球员借机突破。

3、战术布置与应对策略

球队在知道对方偏重身体对抗时,战术布置就必须做出相应调整。活塞与骑士若在首节就打出这种强度,一定是在战术层面就有所预判与准备。可能双方都试图通过身体压迫来牵制对手持球者。

在这种环境下,挡拆、切入、低位单打等传统战术都会受到影响。球员为了避免被吹罚,会在切入时放慢节奏、在挡拆时减少纠结、在低位对抗中更注重位置利用与身体支撑。教练可能也会根据裁判倾向提前布置防守盯人或加重协防。

此外,一些球队可能会有意制造犯规,通过“主动制造身体接触”来诱导对手被吹犯规。这种策略在季后赛中较为典型,此次首节的高犯规、高罚球或就蕴含这样的意图——通过身体对抗迫使对手在犯规数上吃亏。

再者,球队也可通过节奏控制来应对对手严防强打。例如缓慢推进、无球移动、外线出手来规避对抗;或者在防守端压迫传球路线,让对方进攻不得不依赖中远投,也就减少身体碰撞机会。

4、心理博弈与情绪波动

高强度对抗中,心理因素往往成为隐形但关键的变量。首节若哨声不断,球员心理就容易受到干扰:担心犯规、怕被吹、情绪急躁,这些都会影响投篮选择、突破决策、传球判断等。

球员在这种节奏下需要保持冷静、控制情绪、稳定节奏,否则一个冲动可能换来无谓的犯规。尤其是主控球员或关键角色球员,他们一旦出现情绪失控,对整支球队的节奏影响极大。

另一方面,裁判哨声不断也可能被某一方看作“被针对”或“不公平”,从而在心理上失衡。这种不满可能潜移默化地影响球员反应风格、对抗态度、进攻胆量。若教练或队友不善于调节,容易引发情绪连锁反应。

最后,高强度首节实际上也是双方“心理宣示”的阶段:谁敢先在犯规界线上试探?谁敢主动对抗?谁在被吹罚后还能保持稳定?这一节的表现,往往在心理上为后续奠定基调。

总结:

从强度与节奏、裁判尺度、战术布置、心理博弈这四个维度来看,这场活塞与骑士在首节就打出十九次犯规、二十九次罚球,背后有极其丰富的意味。它既是对双方意志、体能、技术的早期检验,也是一种策略与心理博弈的显露。这样高频的哨声与停顿,打破了比赛的平滑性,却也制造了战术与心理的交锋场。

总的而言,这样的开局并非偶然,而是双方通过赛前准备、风格选择与心理布局共同作用的结果。首节的“高强度秀”并非目的,而是一种信号:告诉对手你不会退缩,也告诉裁判你不会被轻易压制。从整场、整个赛季乃至季后赛层面看,这样的一节或许正是双方比拼底蕴与心理承受力的缩影。